可編程邏輯控制器(PLC)技術已經出現了近60年。隨著新興技術的不斷發展,人們不禁要問,現在的PLC是否已經進入老年狀態了?未來是否注定會被更先進的技術替代?

考慮到計算硬件、軟件、智能測量、云可訪問性和通信連接速度的提升(有時幾乎呈指數級),這一討論尤其重要。隨著這些以及其它方面的進步,信息技術(IT)已經穩步滲透到以前孤立的運營技術(OT)領域。鑒于智能控制領域的快速發展,以下是對未來十年PLC發展和工業自動化應用的一些思考。

1. 以核心任務為導向

PLC的核心任務始終如一:即使在具有挑戰性的運營環境下,也能對現場的物理設備實施確定的控制和可靠的監測。這是使用內置于平臺的專用處理器、操作系統和編程環境來實現的。然而,規模經濟繼續推動主流消費和商業技術在PLC中的應用,只要它是可行的。“更小、更快、更好”的趨勢一直適用,并將繼續如此,但主要是圍繞更快和更好的方面,因為進一步小型化的趨勢在過去十年中已經趨于平穩。

電子元件、處理器和固態存儲器進步的許多好處——降低的成本、縮小的體積、最小化的功耗和提高的性能——已經在PLC和其它工業電子產品中實現。雖然在尺寸、成本和功率等方面的改進將繼續,但真正的進步將圍繞功能展開。

此時,平臺規模在很大程度上受到與PLC輸入/輸出(I/O)模塊接口的物理布線需求的限制。傳統的有線I/O仍然是必要的,但在許多情況下,與現場設備的連接正在轉向數字網絡,并使用IO-Link和無線等技術實現遠程分布。

采用多核處理器的PLC設計具有強大的計算和通信功能,從而可以實現確定性控制。20多年來,術語可編程自動化控制器(PAC)一直被用來描述比經典PLC具有更強功能的工業控制器。

盡管與PLC相比,PAC最初看起來可能是一種更獨特的產品,但時間已經證明,自動化工程師在選擇工業自動化產品時,并不太關心術語,對性能和可用功能更感興趣。

雖然市場提供的產品從基本的PLC到復雜的PAC,但工業控制平臺的概念在很大程度上已經融入一系列連續的功能中。展望未來,用戶將愿意把任何類型的底層硬件平臺或操作系統視為自動化平臺,如果它能提供經過驗證的實時控制功能,同時還能提供其他所需的高級計算功能,那么它可能會繼續被稱為 PLC,但實際上遠不止如此。

2. 兼顧靈活性和一致性

雖然基于Windows的系統在消費和商用PC領域占據主導地位,并在工業可視化領域表現突出,但在實時控制方面卻并非如此。PLC/PAC 平臺通常運行于專門的操作系統,盡管也有一些基于 Linux 的選擇。一般來說,用戶必須在對開放性的渴望(提供了極大的靈活性和較低的產品成本)和對工業級可靠性的要求(通常只有專有系統才能提供工業級可靠性)之間取得平衡。這些專有系統也具有相對較高的網絡安全性,盡管主要是通過隱蔽性和黑客對其不熟悉而實現的。

多年來,無論是在硬件平臺還是編程語言方面似乎都有一種趨勢,或者至少是人們對其更感興趣,那就是更開放的工業系統。一些終端用戶已經使用通用Raspberry Pi(樹莓派)和 Arduino(一種開源電子原型平臺)硬件來實施自動化和數據處理項目。出于對可靠性的擔憂,其他人則避免以這種方式對消費級產品進行實驗,但現在這些平臺的某些版本已經將其固化為工業級設備(圖1)。用戶對將現代編程平臺與經過驗證的工業I/O和硬件相結合的能力表現出極大的需求。

▲圖1:現在,當代開源處理器平臺已經有了工業級產品,最終用戶可以選擇將傳統的自動化方法與更現代的基于IT的語言集成。

面對如此多的硬件選項,實現開放性的下一個障礙是統一的編程環境。經典PLC使用供應商特定的編程,很難移植到其它品牌。IEC 61131-3標準引入了有序的PLC編程語言和數據類型,但供應商專有的實現方式,仍然阻礙了品牌之間的代碼可移植性。最終,CODESYS集成開發環境(IDE)提供了一種更一致的方法,可以使用標準語言創建代碼,以便在工業控制器上實現跨平臺部署。

不過,目前這些舉措都沒有解決這樣一個事實,即進入職場的程序員通常更喜歡用更現代的、基于IT的語言(如C++或Python)來編寫代碼。

盡管所有這些努力都朝著開放和現代編程語言的方向發展,但似乎可以肯定地說,在可預見的未來,經典的梯形邏輯將繼續存在。梯形邏輯擁有龐大的應用基礎,它仍然是許多電工、技術人員甚至開發人員首選的簡單編碼方法。它的圖形風格適用于基本的故障排除和典型的工業自動化功能,廣泛的應用基礎還具有其它優勢。

如今,大多數硬件平臺都支持梯形邏輯,并且許多平臺還允許其它類型的編碼方法,這些方法可以根據需要進行混合和匹配。對于特定任務,各種編碼語言都有自己的優缺點,大多數用戶在選擇解決問題的最佳工具時,都喜歡依據自己的判斷,同時在靈活性和復雜性之間取得平衡。對用戶來說,另一個好處是,他們能夠擺脫專有語言的束縛管理代碼庫,該代碼庫可以部署在任何類型的目標硬件上,從而最大限度地減少返工。

當前和未來的重點是,用戶希望由值得信賴、經驗豐富的工業供應商所提供和支持的自動化平臺,能夠支持任何類型的首選編程語言。

3. 與通信進步緊密連接

在過去十年中,工業自動化領域取得的一些重大進展都與通信技術的改進有關,從而幫助制造企業實現了真正意義上的互聯工廠。與控制器硬件和編程一樣,這也是一個從專有轉向更開放產品的故事。

傳統的以OT為中心的現場總線,如DeviceNet,長期以來一直提供用戶所需的可靠性和安裝形式。但現在有線甚至無線以太網開始占主導地位,有幾種領先的工業通信協議可供選擇。物理外形尺寸的改進,如可沖洗和可連接的組件以及以太網供電(PoE),使以太網安裝適用于工業環境。

某些OT協議(如 EtherNet/IP、PROFINET 和 Modbus-TCP等)與現場設備的品牌和型號相關聯,而一些其他協議則針對自動化任務的類型(如用于運動控制的 EtherCAT)進行了優化。雖然EtherCAT并不是什么新技術,但將該協議原生集成到功能更強大的PLC中,意味著中低復雜程度的運動應用可以原生集成到自動化平臺中,而不需要單獨的運動控制器。

Ethernet-APL(以太網先進物理層)通過實現高帶寬,以及與現場設備建立無縫的以太網連接來改變過程自動化領域。它解決了至今為止一直限制現場使用以太網的挑戰。這些挑戰包括功率、帶寬、布線、距離以及在危險場所的使用。IO-Link 作為一種簡化的現場總線正在崛起,即使對于基本的離散自動化設備也是如此,具有適用的通信功能和智能。

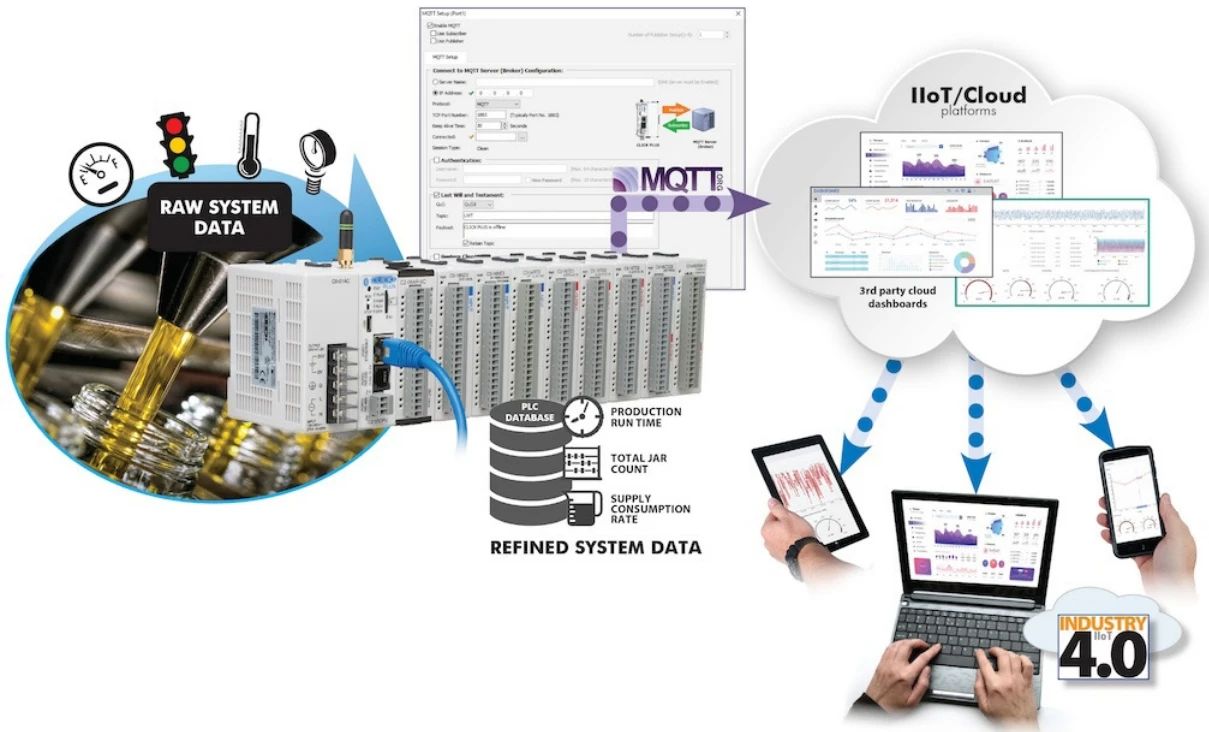

要在OT與IT之間架起橋梁,安全地實現IIoT 應用和數據傳輸,以支持遠程可視化和分析,需要采用不同類型的通信協議。OPC UA和消息隊列遙測傳輸(MQTT)在這一領域占據主導地位。雖然它們的某些功能有重疊,但兩種協議都有最佳用例,用戶可以選擇同時實施。其他支持工具,如 Node-RED,作為一種處理數據并將數據推送到云端供其他應用程序使用的圖形化方法,已受到青睞。

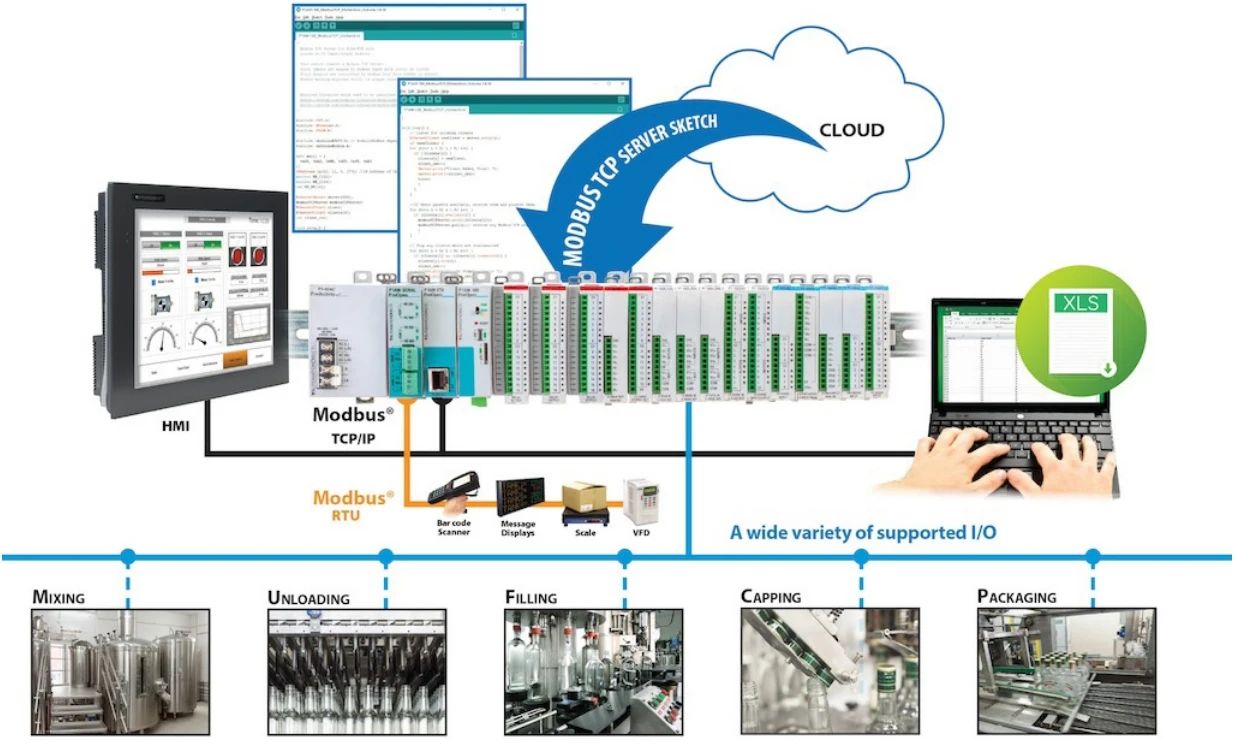

從傳感器到控制器,到本地服務器,到基于云的資源,再到瀏覽器,這一切意味著什么?以前,較小的控制器只有有限的功能集,因此需要較大的設備或多個集成層來實現完全連接。現在,用戶甚至希望在非常基礎和低成本的自動化平臺上也提供這些選項(圖2)。現在,即使在一些低成本PLC自動化平臺上也配備了先進的邏輯功能、基本的運動控制、有線/無線連接、一系列IT/OT通信協議等。

▲圖2:現在,即使在一些低成本PLC自動化平臺上也配備了先進的邏輯功能、基本的運動控制、有線/無線連接、一系列IT/OT通信協議等。

4. 為集成機器人做好準備

多年來,機器人技術在很大程度上是作為自動化的一個專業子集存在的,需要定制集成到上、下游系統中。隨著機器人技術的發展,特別是協作機器人技術(cobots),在未來5到10年內有望成為所有工業自動化中增長最大的領域之一,這種情況正在發生變化(圖3)。在相關發展中,視覺系統在過去十年中取得了巨大進步,其中許多系統與機器人非常兼容,可以輕松集成到許多應用程序中。

▲圖3:機器人技術代表了工業設計中一個快速增長的領域,隨著用戶尋求將機器人技術徹底整合到他們的運營中,對功能強大的自動化平臺和相關傳感技術的需求將會增加。

現代自動化平臺需要做好準備,通過提供必要的處理能力、編程指令和連接,與機器人和視覺無縫集成,以跟上這種不斷變化的環境。具有這些功能的現代PLC位于現場機器人附近,作為自動化平臺具有明顯的優勢。

5. AI在PLC發展中的作用

在2024年撰寫的任何面向未來的工業自動化文章中,都無法忽視人工智能(AI)和機器學習(ML)的潛在影響。然而,目前大部分討論都圍繞在實時“runtime”角色中使用AI/ML來分析和應對工況。作為一個自動化平臺,PLC目前并不適合這項任務,但一些高級版本可能在未來能夠運行實時AI/ML算法。

相反,PLC非常適合作為高級AI/ML資源的現場接口,為用戶提供豐富、響應迅速和情境化的數據。它們還可以根據算法執行操作。

另一方面,從代碼創建的角度來看,未來幾年生成式人工智能(Gen-AI)將在PLC中發揮更大的作用。具有精心集成的AI支持工具的開發環境可以幫助用戶,甚至是該領域的新手,基于庫和經過驗證的代碼開發有用的自動化邏輯。作為一種開發工具,AI可以幫助加快開發速度,提高代碼可靠性,并最大限度地減少冗余或重復勞動。

6. 未來的PLC是自動化平臺的一部分

在接下來的十年里,我們所熟悉的PLC肯定不會消失,但它們有可能被稱為PAC、邊緣控制器、自動化平臺或其它名稱。沒有一種控制器技術可以勝任所有價位的所有應用需求。

PLC將繼續根據可用技術和用戶需求而不斷發展,就像過去幾十年一樣。首要任務是提供實時控制和可靠監控,但它們將添加更好的編程和連接功能,以改善用戶體驗,實現更快速的項目交付。

本文來自于控制工程中文版雜志(CONTROL ENGINEERING China)2024年10月刊《技術文章》欄目:未來十年PLC的發展趨勢

免責聲明:本站轉載自媒體的資訊,版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系我們刪除。我們對文中觀點持中立態度,僅供參考、交流。若轉載或下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源"。