一、概念及內涵

1、新質生產力的定義與內涵

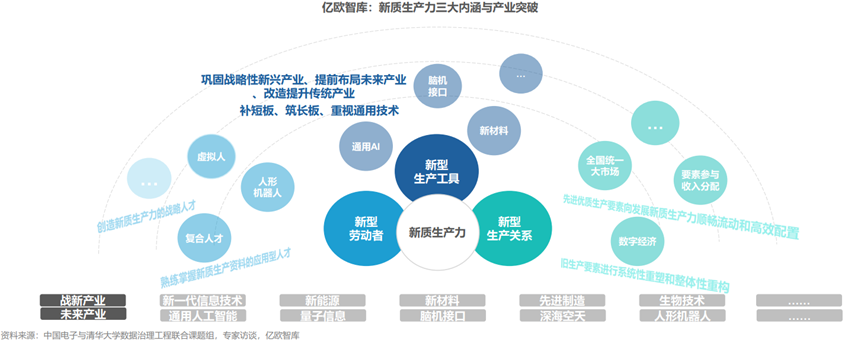

定義:新質生產力是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的當代先進生產力,它以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的質變為基本內涵,以全要素生產率提升為核心標志。

培育新質生產力的內涵:一是打造新型勞動者隊伍;二是用好新型生產工具;三是塑造適應新質生產力的生產關系。

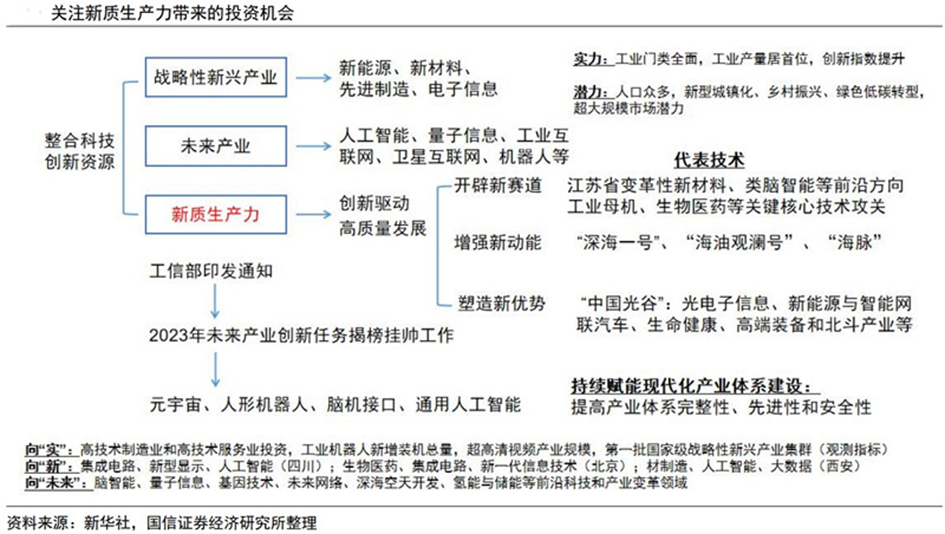

新技術與產業的外延:在關鍵性、顛覆性技術突破中,注重與新一代信息技術、新能源、新材料、先進制造、生物技術等戰略性新興產業,人工智能、量子信息、腦機接口、衛星互聯網、人形機器人等未來產業創新結合。

2、新質生產力主要包括戰略新興產業以及未來產業兩大內容

新質生產力是創新起主導作用,擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑,具有高科技、高效能、高質量特征,符合新發展理念的先進生產力質態。它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生,以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵,以全要素生產率大幅提升為核心標志,特點是創新,關鍵在質優,本質是先進生產力。

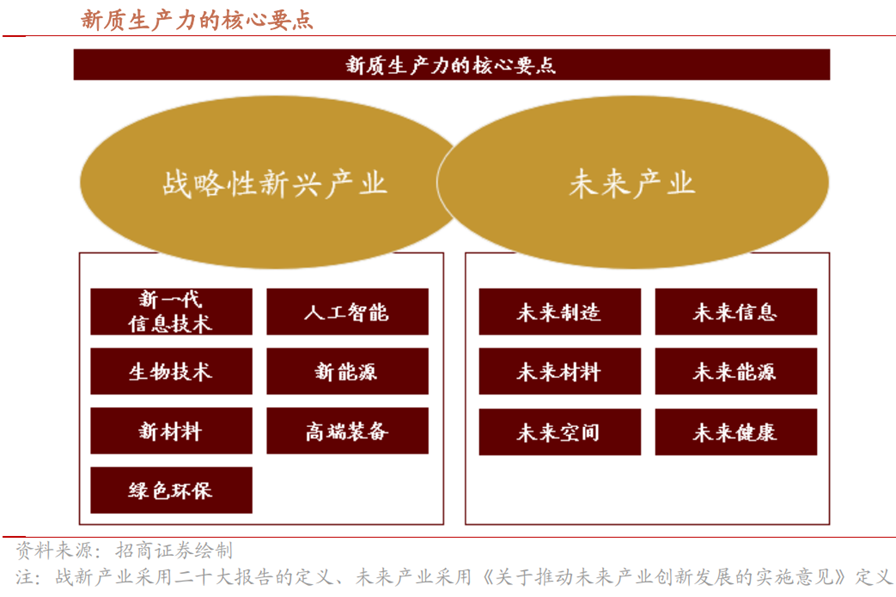

其核心要義是通過整合科技創新資源,積極培育戰略性新興產業,前瞻布局未來產業,開辟發展新領域新賽道,塑造發展新動能新優勢。

從行業屬性來看,一切利用新技術提升生產力水平的細分領域,都屬于新質生產力的應用范疇,既包括新一代信息技術、新能源、新材料、先進制造、生物技術等戰略性新興產業,也包括人工智能、量子信息、工業互聯網、衛星互聯網、機器人等未來產業。

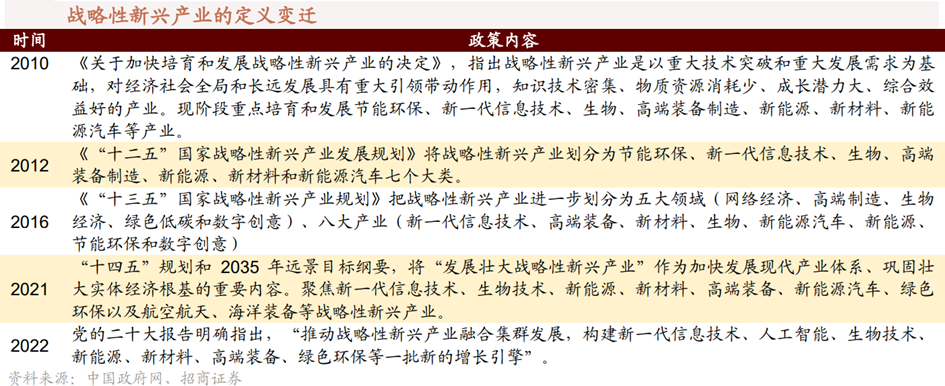

●戰略性新興產業:根據最新定義,戰略性新興產業主要包含新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等領域。

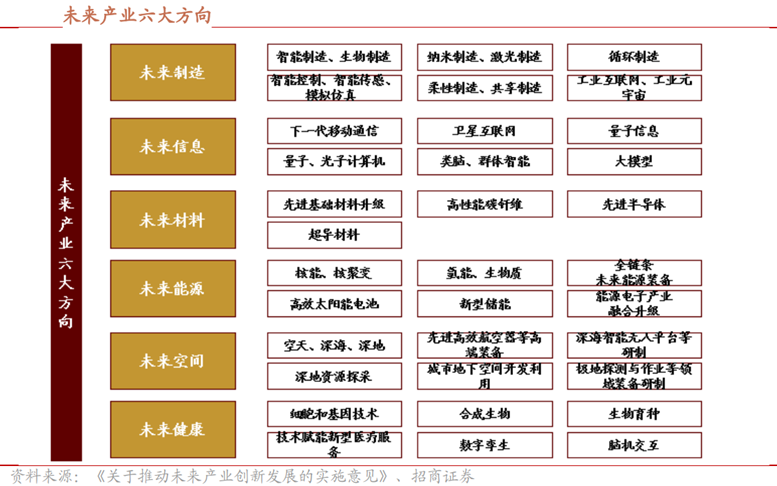

●未來產業:1月29日,7部門聯合發布《關于推動未來產業創新發展的實施意見》,其中提出“要重點推進未來制造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康六大方向產業發展。”

3、硬科技是新質生產力核心,已逐步被國家提升至戰略層面重點部署

加速硬科技發展是發展新質生產力的關鍵。硬科技概念由中國科學院西安光機所光學博士米磊于2010年正式提出后,經過10年的萌芽、孕育和發展,當前已經上升到國家話語體系,其內涵也在不斷的豐富迭代。

硬科技是指基于科學發現和技術發明之上,需要長期研發投入、持續積累形成的,具有較高技術門檻和明確應用場景,難以被復制和模仿,對經濟社會發展具有重大支撐作用的關鍵核心技術。硬科技處于全球價值鏈的高端環節,具有高知識產權壁壘、高資本投入、高信息密集度、高產品附加值、高產業控制力等特點,是衡量一個國家核心競爭力的重要標志,是核心技術和高技術的典型代表。代表性領域共包含光電芯片、人工智能、航空航天、生物技術、信息技術、新材料、新能源、智能制造等八大新興科技領域。

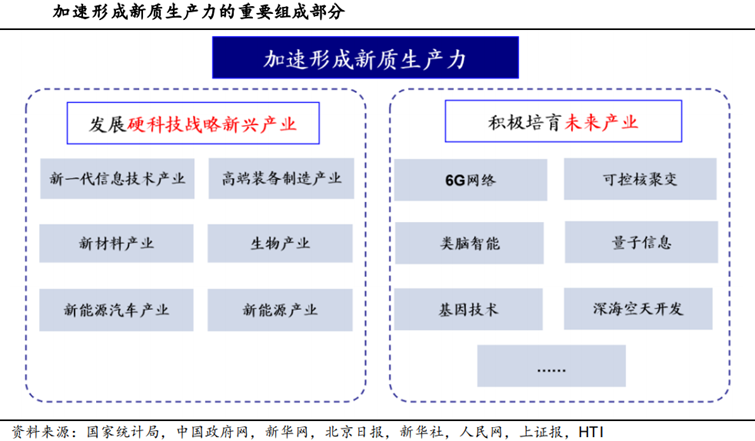

新質生產力的核心在于整合科技創新資源,一方面引領發展戰略性新興產業,國家統計局發布的《戰略性新興產業分類(2018)》中有新一代信息技術產業、高端裝備制造產業、新材料產業、生物產業、新能源汽車產業、新能源產業六大產業和硬科技的概念不謀而合;另一方面積極培育未來產業,在6G網絡、可控核聚變、類腦智能、量子信息、基因技術、深海空天開發等前沿科技和產業變革領域贏得發展主動權,從而以硬科技創新帶動新經濟增長點不斷涌現。

二、產業布局與市場機遇

1、“新質生產力”指引下的市場機遇

今年的政府工作報告中提出,大力推進現代化產業體系建設,加快發展新質生產力。習近平在參加江蘇代表團審議時強調,要牢牢把握高質量發展這個首要任務,因地制宜發展新質生產力。

發展新質生產力要以科技創新引領產業全面振興。要立足現有產業基礎,扎實推進先進制造業高質量發展,加快推動傳統制造業升級,發揮科技創新的增量器作用,全面提升三次產業,不斷優化經濟結構、調整產業結構。整合科技創新資源,引領發展戰略性新興產業和未來產業,加快形成新質生產力。

戰略新興產業(新能源、新材料、先進制造、電子信息)、未來產業(人工智能、量子計算、工業互聯網、衛星互聯網、機器人等)將在新時期釋放出發展紅利,具有較好的市場發展機遇。

2、產業布局

根據政府發布相關文件,我們將分別對相關產業布局方向進行細致梳理,以幫助大家更詳細地了解在新質生產力指以下新興產業與未來產業具體的市場布局方向。

(1)新興產業布局方向

一是新一代信息技術,主要包括第五代移動通信(5G)、電子信息制造、軟件和新興數字領域。《實施方案》指出:新一代信息技術主要面向重點場景和行業應用,優化完善5G標準。研制集成電路、基礎器件、能源電子、超高清視頻、虛擬現實等電子信息標準。研制基礎軟件、工業軟件、應用軟件等軟件標準。研制大數據、物聯網、算力、云計算、人工智能、區塊鏈、工業互聯網、衛星互聯網等新興數字領域標準。

二是新能源,主要包括新能源發電、新能源并網和新能源關鍵設備。《實施方案》指出:新能源主要是研制光伏發電、光熱發電、風力發電等新能源發電標準,優化完善新能源并網標準,研制光儲發電系統、光熱發電系統、風電裝備等關鍵設備標準。

三是新材料,主要包括先進石化化工材料、先進鋼鐵材料、先進有色及稀土材料、先進無機非金屬材料、高性能纖維及制品和高性能纖維復合材料。《實施方案》指出:新材料主要是研制先進石化化工材料、先進鋼鐵材料、先進有色金屬及稀土材料、先進無機非金屬材料、高性能纖維及制品和高性能纖維復合材料標準。面向產業融合發展需求和應用場景探索,開展前沿新材料標準預研。

四是高端裝備,主要包括工業機器人、高端數控機床、農機裝備、工程機械、醫療裝備、智能檢測裝備和增材制造裝備。《實施方案》指出:高端裝備主要是研制工業機器人基礎共性、關鍵技術和行業應用標準。研制高端數控機床關鍵共性技術、整機、數字化控制與核心部件標準。研制農機裝備基礎通用、關鍵技術以及高端化智能化綠色化標準。研制工程機械基礎通用、關鍵材料、核心部件、電動化以及高端化智能化綠色化標準。研制醫療裝備關鍵材料、核心部件、運行服務與集成應用標準。研制智能檢測裝備基礎、關鍵技術和互聯互通標準。研制增材制造裝備核心工藝和部件、關鍵技術、測試評估等標準。研制裝備數字化和智能制造基礎共性、關鍵技術、典型行業應用等標準。

五是新能源汽車,主要包括新能源汽車整車、關鍵部件系統、核心元器件、智能網聯技術和充換電基礎設施。《實施方案》指出:主要聚焦新能源汽車領域,研制動力性測試、安全性規范、經濟性評價等整車標準,驅動電機系統、動力蓄電池系統、燃料電池系統等關鍵部件系統標準,汽車芯片、傳感器等核心元器件標準,自動駕駛系統、功能安全、信息安全等智能網聯技術標準,以及傳導充電、無線充電、加氫等充換電基礎設施相關標準。

六是綠色環保,主要包括碳達峰碳中和、綠色制造、工業節能、工業節水、工業環保和工業資源綜合利用。《實施方案》指出:綠色環保主要聚焦實現碳達峰碳中和目標,研制溫室氣體基礎通用、核算核查、技術與裝備、監測、管理與評價標準。優化完善綠色產品、綠色工廠、綠色工業園區和綠色供應鏈等標準。研制工業節能、工業節水、工業環保、工業資源綜合利用等標準。

七是民用航空,主要包括航空器、發動機、機載系統和通用基礎與運營支持。《實施方案》指出:民用航空主要聚焦研制商用飛機、水陸兩棲飛機、直升機、無人機以及新動力、新構型航空器等航空器標準。研制整機、關鍵重要部件、適航符合性、客戶服務等發動機標準。研制航空電子系統、飛行控制系統與機電系統等機載系統標準。研制基礎產品、全生命周期數據、生產制造等航空通用基礎標準,以及運營支持標準。

八是船舶與海洋工程裝備,主要包括高技術船舶和海洋工程裝備。《實施方案》指出:船舶與海洋工程裝備主要聚焦高技術船舶領域,研制重點船型總體設計、總裝建造標準,關鍵零部件和系統標準,以及綠色管理標準。聚焦海洋工程裝備領域,研制總體設計、總裝建造、關鍵系統標準,研制潛水器標準。

(2)未來產業布局方向

一是元宇宙。《實施方案》指出:開展元宇宙標準化路線圖研究。加快研制元宇宙術語、分類、標識等基礎通用標準,元宇宙身份體系、數字內容生成、跨域互操作、技術集成等關鍵技術標準,虛擬數字人、數字資產流轉、數字內容確權、數據資產保護等服務標準,開展工業元宇宙、城市元宇宙、商業元宇宙、文娛元宇宙等應用標準研究,以及隱私保護、內容監管、數據安全等標準預研。

二是腦機接口。《實施方案》指出:開展腦機接口標準化路線圖研究。加快研制腦機接口術語、參考架構等基礎共性標準。開展腦信息讀取與寫入等輸入輸出接口標準,數據格式、傳輸、存儲、表示及預處理標準,腦信息編解碼算法標準研究。開展制造、醫療健康、教育、娛樂等行業應用以及安全倫理標準預研。

三是量子信息。《實施方案》指出:開展量子信息技術標準化路線圖研究。加快研制量子信息術語定義、功能模型、參考架構、基準測評等基礎共性標準。聚焦量子計算領域,研制量子計算處理器、量子編譯器、量子計算機操作系統、量子云平臺、量子人工智能、量子優化、量子仿真等標準。聚焦量子通信領域,研制量子通信器件、系統、網絡、協議、運維、服務、測試等標準。聚焦量子測量領域,研制量子超高精度定位、量子導航和授時、量子高靈敏度探測與目標識別等標準。

四是人形機器人。《實施方案》指出:研制人形機器人術語、通用本體、整機結構、社會倫理等基礎標準。開展人形機器人專用結構零部件、驅動部件、機電系統零部件、控制器、高性能計算芯片及模組、能源供給組件等基礎標準預研。研制人形機器人感知系統、定位導航、人機交互、自主決策、集群控制等智能感知決策和控制標準。開展人形機器人運動、操作、交互、智能能力分級分類與性能評估等系統評測標準預研。開展機電系統、人機交互、數據隱私等安全標準預研。面向工業、家庭服務、公共服務、特種作業等場景,開展人形機器人應用標準預研。

五是生成式人工智能。《實施方案》指出:圍繞多模態和跨模態數據集,研制視頻、圖像、語言、語音等數據集和語料庫的標注要求、質量評價、管理能力、開源共享、交易流通等基礎標準。圍繞大模型關鍵技術領域,研制通用技術要求、能力評價指標、參考架構,以及訓練、推理、部署、接口等技術標準。圍繞基于生成式人工智能(AIGC)的應用及服務,面向應用平臺、數據接入、服務質量及應用可信等重點方向,研制AIGC模型能力、服務平臺技術要求、應用生態框架、服務能力成熟度評估、生成內容評價等應用標準。在工業、醫療、金融、交通等重點行業開展AIGC產品及服務的風險管理、倫理符合等標準預研。

六是生物制造。《實施方案》指出:研制傳感器等關鍵元器件,生物反應器等生產設備,生產技術規范等工藝標準。優化完善生物制造食品、藥品、精細化學品等應用領域的產品、檢測和評價方法等標準。

七是未來顯示。《實施方案》指出:開展量子點顯示、全息顯示、視網膜顯示等先進技術標準預研。研制Micro-LED顯示、激光顯示、印刷顯示等關鍵技術標準,新一代顯示材料、專用設備、工藝器件等關鍵產品標準,以及面向智慧城市、智能家居、智能終端等場景的應用標準。

八是未來網絡。開展6G基礎理論、愿景需求、典型應用、關鍵能力等標準預研。面向下一代互聯網升級演進,構建“IPv6+”技術標準體系,開展分段路由(SRv6)、應用感知網絡(APN6)、隨路檢測(iFit)等核心技術標準研制;面向產業數字化轉型緊迫需求,加快確定性網絡、數字孿生網絡、算網融合/算力網絡、自智網絡、網絡內生安全等關鍵網絡技術標準研制;面向海空天地一體化、高通量全息通信、海量人機物通信等新場景,開展新型網絡體系結構、路由協議、智能管控等標準預研。開展Web3.0相關標準預研,研制術語、參考架構等基礎類標準,跨鏈技術要求、分布式數字身份分發等技術類標準,以及面向數據資產交易、數字身份認證、數字藏品管理等場景的應用類標準。九是新型儲能。聚焦鋰離子電池領域,研制電池碳足跡、溯源管理等基礎通用標準,正負極材料、保護器件等關鍵原材料及零部件標準,以及回收利用標準。面向鈉離子電池、氫儲能/氫燃料電池、固態電池等新型儲能技術發展趨勢,加快研究術語定義、運輸安全等基礎通用標準,便攜式、小型動力、儲能等電池產品標準。